今日の農業の課題は、“自給率を高め、環境保全に焦点を当てた永続的農業を如何推進するか”にある。

農水省は、4年前「みどりの食料システム戦略」を策定。

2050年までに、農水産でCo2をゼロベースに、「有機農業」の割合を全耕地の25%に拡大目標を設定。

農薬や化学肥料の低減を推奨している。

MOA 自然農法文化事業団も、その推進に向けて、依頼されてテキストを作成、全国2800市町村に配布したところ。

私も10年前頃から、関心を持ち、我が家の菜園で「有機農業」を目指し実施している。

一番の課題は、圃場の草取りである。

水稲の場合は、稗対策が課題で、水を張った水田に入っての「草取り」作業は重荷。

高齢になっては、対応出来ない「稗とり」、自ずと農薬に頼りたくなる。

昨年のこと仕方なく、除草剤を低減したものの、圃場全面に稗を生やしてしまった。

その結果、収量は半減し、玄米に「稗」が混入する羽目になった。

この苦い経験から、今回の「講習会」に期待を寄せた。

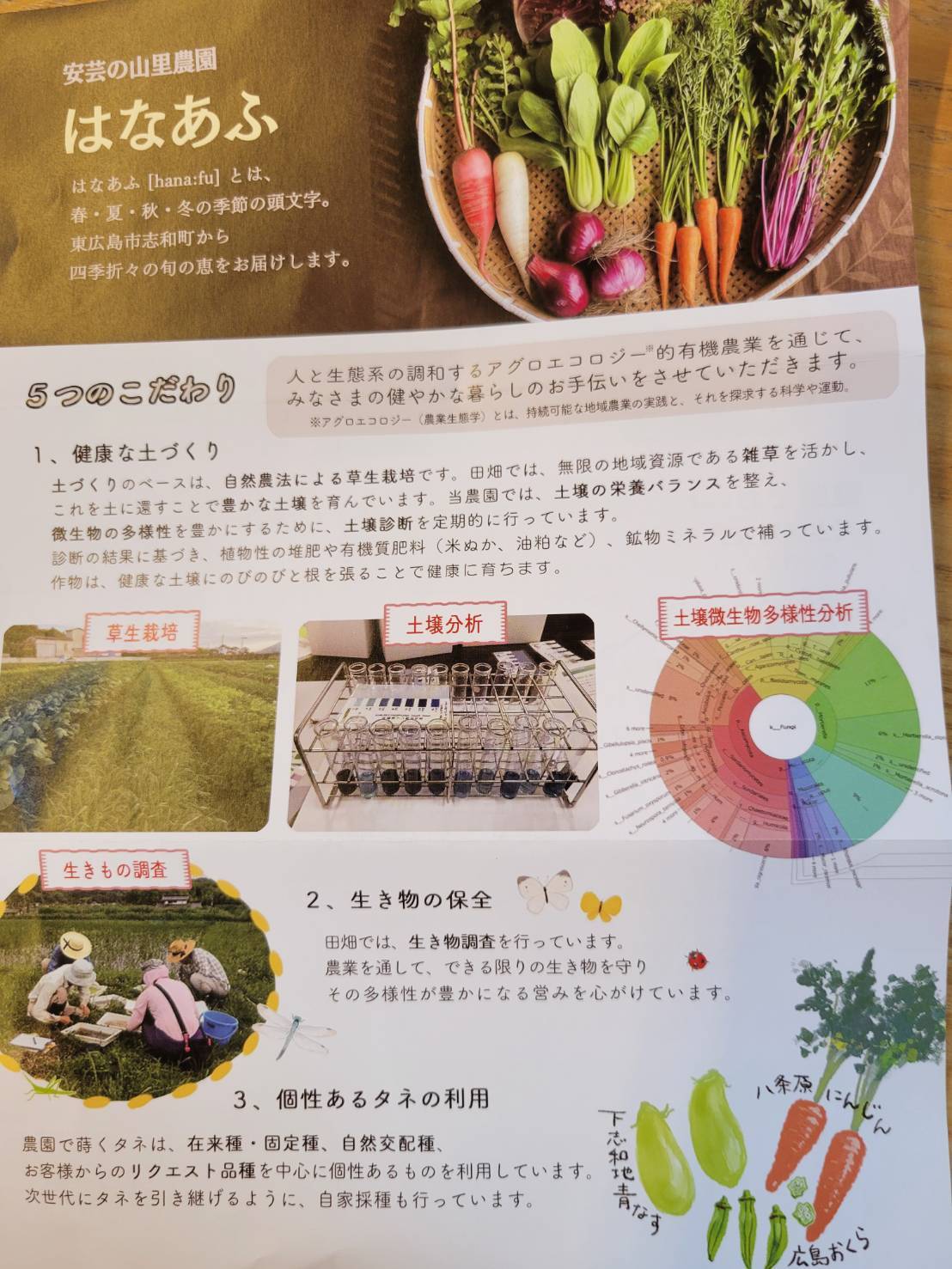

この度の実践事例発表では、君田の「安田農産」のアイガモロボットの活用事例、志和の「はなあふ農園」の有機農業の実例は、実に参考になった。

中でも「はなあふ農園」の持続的農業に向けての、展望を持った農業経営には、目を見張るものがあった。

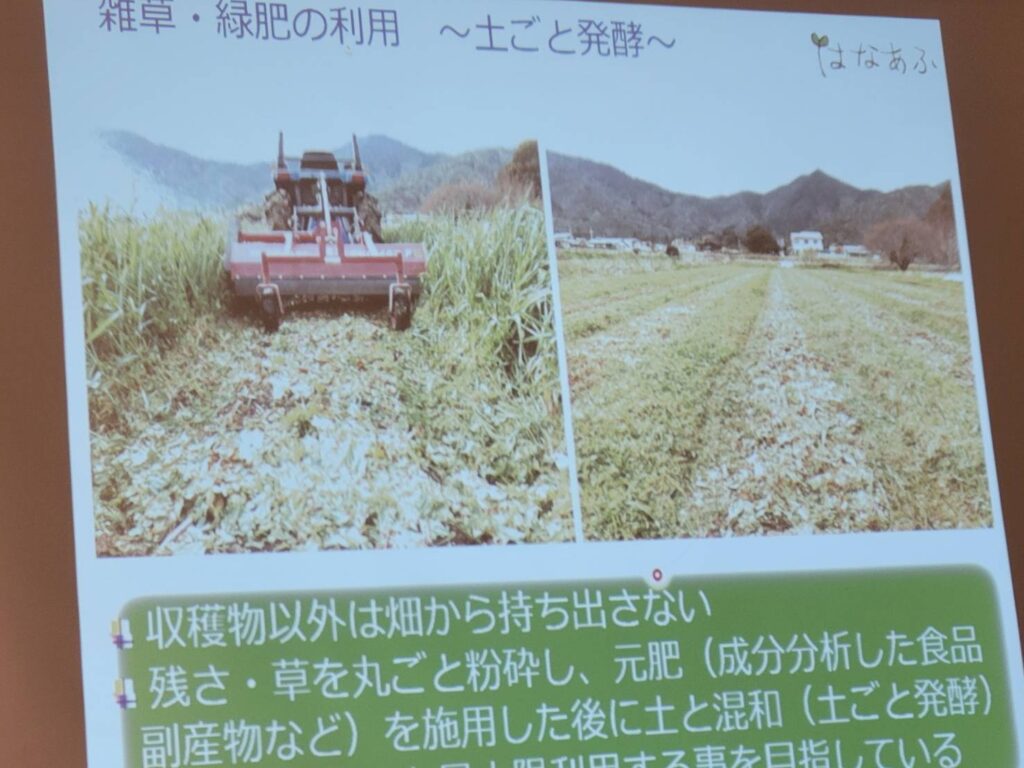

・長時間労働対策として、3手法(緑肥、発酵肥料、深水)をセットにした抑草

・太陽熱処理による畑の抑草(作付前のポリマルチ)

・徹底した土壌診断(ドベネックの桶)など

何よりのこだわりは、「有機農業」ならではの「健康な土づくり」。

自然農法による「草生栽培」を見事に実施され、成功している。

野菜づくりの圃場部分と雑草の生えた通路部分を年々交互に。

雑草を土壌の中に漉き込み、発酵させ土に還すことで、豊かな土壌づくりを。

雑草は無限の地域資源と、捉えての実践。

画面に映る「草生栽培」の見事さにも、感銘した次第。

私もやむなく、刈り取った草を、今年畝にすきこんでいて、余りに調子がいいので、納得出来た。

その結果、生物の多様性が、平行して豊かになっている、と。

近年は、多くの若い方たちが「有機農業」に関心がある、とも。

また、“健康で美味しい有機農法産”を全国にも届けておられる。

参加者からの質疑にも、実践と体験に基づいた応答ぶりに、気持ちよく拝聴出来た。

実り多い「講習会」だった!

出来るところから、「草生栽培」を取り入れたい!

(捕)「はなあふ」とは、春夏秋冬の頭文字、年間を通した「有機農業」を目指されている。

コメント